|

Dem Zugriff verborgen

Georg Vith 2015 Es ist etwas Unvorhergesehenes passiert. Beim Besuch einer Ausstellung sind wir überrascht worden und länger als beabsichtigt vor einem Kunstwerk verweilt. Ein Bild, ein Objekt hat von uns Besitz ergriffen und wir versuchen zu ergründen, was gerade mit uns geschieht. Was evoziert diesen Überraschungsmoment? Was hält uns an, davor zu verweilen? Dabei ist es doch so einfach – Bild und Bildfläche und die Größe eines Objekts lassen sich vermessen und in ihrer Materialität bestimmen. Bilder und Objekte sind nicht zuletzt in ihrer Sichtbarkeit begründet und mit diesen Eigenschaften auch bestimmbar. Diese Sichtbarkeit des Bildes hat Lambert Wiesing vor einiger Zeit als wesentliches Merkmal herausgearbeitet. Ein Bild ist nach ihm durch reine Sichtbarkeit determiniert (Wiesing, 1997). Und doch scheinen seine Ausführungen über die Geschichte der formalen Ästhetik nicht auszureichen, den oben beschriebenen Überraschungsmoment zu erklären. Inmitten des „Verfügbaren“ findet sich also auch „Unverfügbares“, wie es Michael Lüthy beschreibt. Er spricht vom Unsichtbaren inmitten des Sichtbaren. Dieses Unsichtbare wird nach ihm akut, sobald wir nicht die begriffliche Bestimmung von Bildlichkeit, sondern die konkrete Erfahrung von Kunstwerken ins Auge fassen. Offensichtlich geschieht etwas in der Beziehung zwischen Bild und Betrachter (vgl. Lüthy, S. 224). Diese geistige Beweglichkeit von BetrachterInnen hat Umberto Eco in seinem bekannten Buch „Das offene Kunstwerk“ schon 1977 thematisiert. Er räumt ihnen ein, sich selbst die Richtungen, Verbindungen und bevorzugten Perspektiven auszusuchen und selbständig zu wählen und einzuordnen. Die moderne Kunst habe seit der Romantik das Thema der Unabgeschlossenheit und des Fragments zum Programm erhoben und versuche seither, den Betrachter mit in das Bild einzubeziehen (Eco, 1977). Für Wolfgang Kemp funktionieren zum Beispiel sogenannte „Leerstellen“ in Bildern als die „gedachten Scharniere“, die der Betrachter füllen muss. Sie bieten nach ihm die Möglichkeit zur Strukturierung des Rezeptionsvorgangs und erfüllen für ihn eine wichtige Aufgabe darin, den Betrachter an der innerbildlichen Kommunikation zu beteiligen. Wolfgang Ullrich beschreibt u.a. das Mittel der Unschärfe als eine Möglichkeit, die Aufmerksamkeit des Betrachters zu regulieren (Ullrich, S. 108). Diese beiden Beispiele können aber keine exemplarische Erklärung dafür bieten, was im Erlebnis der Unverfügbarkeit geschieht. Wäre dies der Fall, blieben Bilder und Objekte berechenbar und fernab von experimentellen Gedanken. Im Gestaltungsprozess setzen sich Künstlerinnen nämlich ständig der Unberechenbarkeit aus und erforschen sozusagen das Unbekannte. Das Unverfügbare in der Bildproduktion ist mit Sicherheit eine der zentralen Triebfedern des ständigen Weiterarbeitens. Sie ist der Balanceakt zwischen einer Welt der Routine und des Experiments. Diese Grenzposition bezeichnet Johannes Heisig in einem Interview mit Andrea Sabisch als spannenden Akt. Die Routine bietet einen halbwegs sicheren Gestaltungsrahmen, der aber im Verlauf eines Arbeitsprozesses auch verlassen wird – man vergisst sich. Dieses „sich Vergessen“ bezeichnet der Künstler als „glücklichen Moment“, das Übersteigen der abgesteckten Räume sind Grenzerfahrungen und bieten die Chance auf Neues. Man muss sich immer wieder auf Neues einlassen (vgl. Sabisch, S. 152). Nicht zuletzt ist es immer wieder ein Risiko, dem sich KünstlerInnen hingeben und dadurch Raum für unvorhergesehene Ereignisse schaffen. Diese Ereignisse sind einem direkten Zugriff verborgen und bieten trotzdem wiederum BetrachterInnen die Möglichkeit, routinierte und gewohnte Denk- und Darstellungsordnungen zu lockern und sich neu zu positionieren. In dieser Hinsicht werden diese Begegnungen mit dem „Unverfügbaren“ zum Anlass und Aufschwung für Bildungsprozesse (vgl. Sabisch, S. 141). Literatur: Eco, Umberto. Das offene Kunstwerk. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. Main 1977. Kemp, Wolfgang. Der Betrachter ist im Bild. Dietrich Reimer Verlag, Berlin 1992. Lüthy, Michael. Drei Dimensionen des Unverfügbaren im künstlerischen Bild. In: Pazzini, K.; Sabisch A.; Tyradellis, D. Das Unverfügbare. Wunder, Wissen, Bildung. Diaphanes Verlag, Zürich 2013. Sabisch, Andrea. Das Unverfügbare in der Bildproduktion. In: Pazzini, K.; Sabisch A.; Tyradellis, D. Das Unverfügbare. Wunder, Wissen, Bildung. Diaphanes Verlag, Zürich 2013. Ullrich, Wolfgang. Die Geschichte der Unschärfe. 2. Auflage. Wagenbach Verlag, Berlin 2003. Wiesing, Lambert. Die Sichtbarkeit des Bildes. Geschichte und Perspektiven der formalen Ästhetik. Rowohlts Enzyklopädie, Reinbek bei Hamburg 1997. |

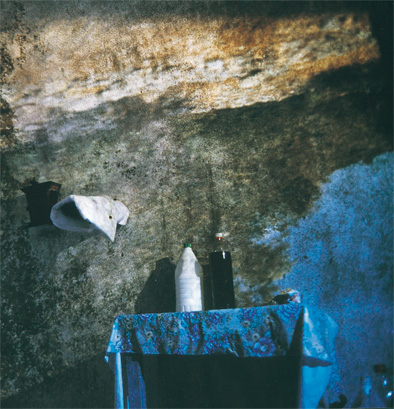

Agios Giorgios, Camera Obscura, Chios, Griechenland, 2001

Volutenlampe Loeschke Typ IV, Schulter Form 3a, 98 - 117

Ton (grünlichbeige); kaum Reste eines dunkelgrauen Überzugs 9,8 x 7,3 cm 2,2 cm Leihgabe vorarlberg museum, Bregenz |